アールヌーヴォー建築の宝庫、ハンガリー・ブダペストで訪れるべき建築10選

東京港区にあるリスト・ハンガリー文化センターで、同国のアールヌーヴォー建築を研究している小谷匡宏氏の講演がありました。現代の工業的建築とは一線を画す美しいアールヌーヴォー建築の起こりと各地のアールヌーヴォー建築を紹介し、小谷氏おすすめのブダペストで訪れるべきアールヌーヴォー建築10選をお届けします。

編集部注:文中のカッコ書き「」はすべて『ハプスブルク家のアールヌーヴォー建築』(小谷匡宏/リーブル出版)からの引用です。写真はすべて©小谷匡宏

アール ヌーヴォー建築とは何か?

アールヌーヴォー建築とは1890年~1915年にかけて爆発的に広がった建築様式です。意味的には“新しい芸術”を意味し、花などの有機的なモチーフを建物に活かし、独自の装飾性を持った建築とされます。19世紀後半から第一次世界大戦がはじまるまでに隆盛を極めましたが、第一次大戦をきっかけに、過度な装飾を否定し幾何学的な曲線を取り入れたアールデコへと流行は移り変わっていきました。

ブリュッセルやリガのアールヌーヴォー建築群は世界遺産にも登録されています。ガウディ、ルイス・ドメネクによるバルセロナの一連の建築や、オットー・ワーグナー(オーストリア)、ヴィクトール・オルタ(ベルギー)などが代表的です。

初のアールヌーヴォー建築とは?

アールヌーヴォーは元々美術全般に見られる様式で、フランスで起こった美術だけではありません。建築でもアールヌーヴォーの波は起こっていました。

「一般的には初のアールヌーヴォー建築について~イギリスのウィリアム・モリスの提唱した「アーツ・アンド・クラフツ」の思想に影響されたベルギーのヴィクトール・オルタが1893年に設計し、1895年に完成した「タッセル邸」だと言われているが ~ ロンドンのヴィクトリア&アルバート美術館が発行した『インターナショナル・アーツ・アンド・クラフツ』という本がある。この本のイギリスの項に最初に出てくるのが、ウィリアム・モリスとフィリップ・ウェッブによるレッド・ハウスである。~オルタがモリスに触発されたとすればなおのこと、私はアールヌーヴォー建築の第1号はレッド・ハウスだと思う」

小谷氏によればタッセル邸以前に世界で34のアールヌーヴォー建築が確認されています。したがって、タッセル邸は35番目のアールヌーヴォー建築と言えるかもしれません。

初期のアールヌーヴォー建築には、上記のレッド・ハウス以外にも、ムニェのチョコレート工場、アブラムツェボのバスハウス(ロシア、イワン・ペトロフ/1877)、ショッテンリングの集合住宅(オーストリア、オットー・ワーグナー/1877)、モンタネ・イ・シモン出版社(ルイス・ドメネク・イ・モンタネール/1880)などがあります。

アールヌーヴォー建築の半分は旧ハプスブルク帝国領にある

この日はハンガリー・ブダペストを中心にアールヌーヴォー建築の代表的な建築や美しい建築を発表していく形式でした。世界に散らばるアールヌーヴォー建築ですが、隆盛したのが約25年間だったこともあり、現存している建築物の分布は非常に偏っています。

小谷氏によると、アールヌーヴォー建築の半数は旧ハプスブルク帝国領(オーストリア、ハンガリー、チェコ)に半分以上があるそうです。ちなみに第一次世界大戦後のトリアノン条約までのハンガリー王国は、現在の3倍の国土面積を持ち、現オーストリアやスロヴァキア、ウクライナ、ルーマニア、セルビア、クロアチアの一部も含まれていました。

都市別アールヌーヴォー建築保有数ランキング

| 順位 | 都市 | 国 | 建築保有数 |

|---|---|---|---|

| 1 | ブタペスト | ハンガリー | 989 |

| 2 | リガ | ラトビア | 800 |

| 3 | オーレスン | ノルウェー | 612 |

| 4 | ブリュッセル | ベルギー | 260 |

| 5 | プラハ | チェコ | 200以上 |

| 6 | ヘルシンキ | フィンランド | 200以上 |

| 7 | イスタンブール | トルコ | 197 |

| 8 | ウィーン | オーストリア | 177 |

| 9 | バルセロナ | スペイン | 151 |

| 10 | ティミショアラ | ルーマニア | 87 |

それぞれの都市に建築物が多い理由は、3位のノルウェー・オーレスンについては1904年の大火からの復興が20世紀初頭に重なったことや、2位のリガが1901年にリガで行われた産業芸術博覧会が民衆に支持されたことなど、さまざまな理由があるそう。

ブダペストのアールヌーヴォー建築

世界で一番建築数が多いブダペスト

ハンガリーでアールヌーヴォー建築が増えたのも他の都市と同じ理由で、元々ハンガリーの独立機運をおさえるためにハプスブルク帝国が自治を認め、街に人とお金が流入する機運が熟したことがあります。それが起点となりアールヌーヴォーの流行に乗り多数の建築物がブタペストに建ちました。

初めてブダペストを訪れたときに見たい、アールヌーヴォー建築10選

ここでは、初めてブダペストを訪れた方に見てほしいアールヌーヴォー建築10選をご紹介します。(解説は小谷氏)

1. ブダペスト動植物園

コーシュ・カーロイ&ズルメッキ・デジュー/1912

この動植物園は市民公園の一角にある。市内から出かけるにはM lの地下鉄で行き、英雄広場Hösokteleで降りる。

この地下鉄は1896年にロンドンに次いで世界で2番目に出来た。しかも世界一浅い所を走る初の電気式地下鉄なのだ。住宅の2階が道路面とすれば1階の床あたりを走っている。その為階段が十数段しかない。上っても降りてもアッという間だ。

駅を降りたらセーチェニ温泉の方に向かい、その向こうが動物園。入口では象とキリンと怪獣が迎えてくれる。

園に入るとペリカンやフラミンゴが放し飼い。よく逃げないものと思う。

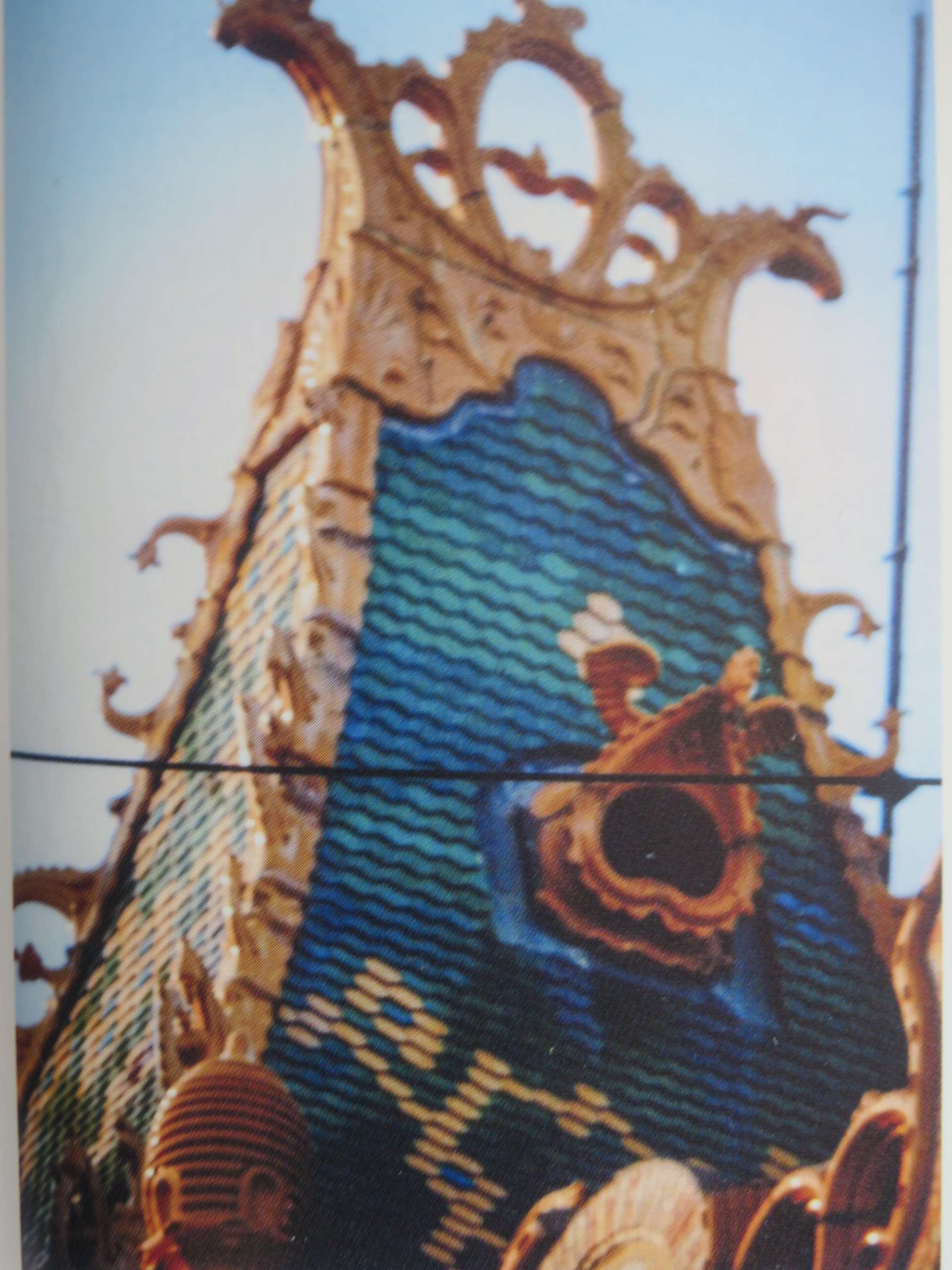

獣舎がまた面白い。早くから民族的建築の研究と実践を重ねてきたコーシュが一軒、一軒練りに練ったこった建物で、廻ってゆくだけでアールヌーヴォー建築の一角を占めるトランシルバニア風民族建築を学ぶことができる。

象の園舎ではジョルナイ工房作の怪獣が出迎えてくれ、中には美しいアーチがあり、霊をとむらう祭壇まである。

2. ブダペスト工芸美術館

レヒネル・エデン/1896

工芸美術館、地学研究所、旧郵便貯金局とジョナルイ工房のセラミックを多用し、レヒネルスタイルを確立した最初の建物。三施設ともコンペで勝利した。近年長期に渡って修復し、元の輝きを取り戻した。

内部はイスラムの装飾がモチーフになっている。完成披露の時、皇帝フランツ・ヨゼフが玄関の黄色のセラミックを見て「その鶏のトサカのような(又は卵の黄身のような)ものは何だね」と言ったという。

美術館なので展示品と内装、両方見えるお得な建物。

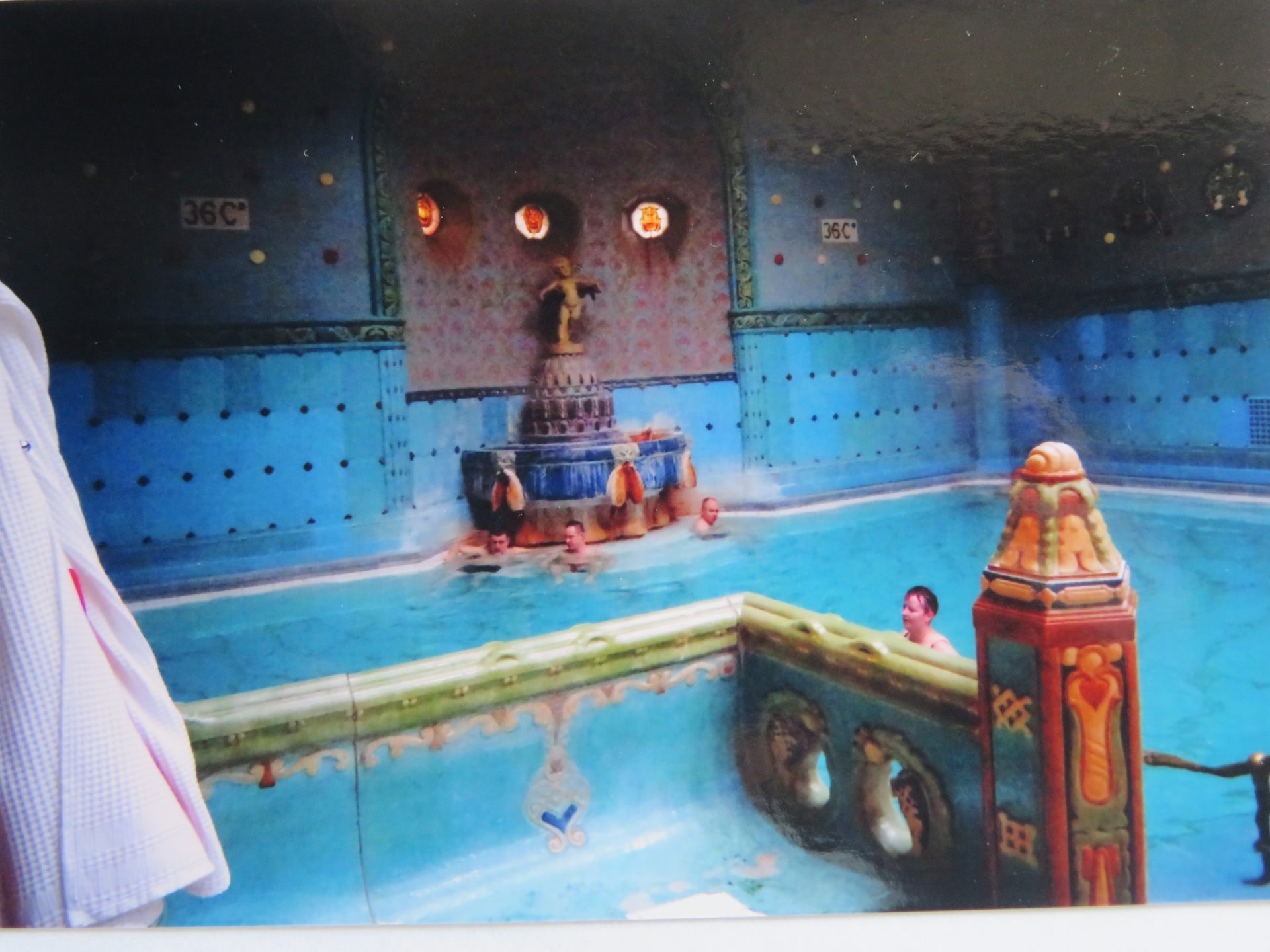

3.ゲッレールトホテル、ゲッレールト温泉

ヘゲデュース・アールミン、セバスチャン・アーサー、スターク・イシドール/1918

ホテル棟と温泉棟がL型につながった大きな建物。建設には10年かかった。ホテルは四つ星だが、2023年6月現在休業中。必ずや修復して再オープンするはずだ。

ホテルはドナウ川に平行に建ち、客室からの眺めは抜群だった。

温泉棟は温水プール、温泉、外部には夏の為のプールを備えている。現在も営業中で、温泉に入れば勿論だが、靴にカバーをかければ見学可能。写真もとれた。完成当時、大評判となり、ヨーロッパ中の人達が押しかけた。

ヘゲデュースはスロヴァキアのピエスチャニにこの施設に負けない大規模なテルミアパレスを設計し、1912年に完成した。この施設は現在も営業している。

4. リスト音楽院

コルブ・フローリシュ&ギエルグル・カールマーン

現地語ではリスト・フェレンツ音楽芸術大学。コンサートホールを備えている。ほぼ同年代のコルブとギエルグルの作品。彼等の作品は古典的モチーフが多い。内部は美しいことこの上ない。音楽芸術大学

5. グレシャムパロタ(現フォーシーズンズ ホテル ブダペスト グレシャムパレス)

クヴィットネル・ジーグモンド

ドナウ川をはさんで王宮の対岸に立つ。元は保険会社のオフィスだった。今は高級ホテル、フォーシーズンズ ホテル ブダペスト グレシャムパレスになっている。

6. 旧郵便貯金局

レヒネル・エデン

ジョルナイ工房のセラミック満載のレヒネルの代表作。見えない所に装飾が多く、弟子の質問に「だって鳥が見るじゃないか」と言ったという。

7. 地質学研究所

レヒネル・エデン

レヒネルの地位を決定づけた三部作の一つ。屋上で地球を背負って、女性が座っている。

8. シぺキ邸

レヒネル・エデン

レヒネルの住宅の最高傑作。

9. キャバレー・パリジャン

ライタ・ベーラ

装飾と造形に秀でたライタ・ベーラの既にアールデコに到達したと思われる作品。世界初のアールデコ建築だと思われる。

10. シュミードル墓廟

ライタ・ベーラ

ブダペストに4つあるユダヤ人墓地にある廟。墓として世界に類が無い。

まとめ

地震や水害などと常に向き合わなければならず、無機質な建造物が増えがちな土地に住む我々日本人にとって、ヨーロッパの街並みにいきなりデコラティブなアールヌーヴォー建築が現れるインパクトは絶大なものです。

手間暇がかかり、オンリーワンという旅の醍醐味を味わわせてくれるアールヌーヴォー建築。この魅力に触れるのに最適なブダペストを次のディスティネーションにしてみてはいかがでしょうか?

筆者

上原 康仁

登山関連情報の発信が多いです。

【記載内容について】

「地球の歩き方」ホームページに掲載されている情報は、ご利用の際の状況に適しているか、すべて利用者ご自身の責任で判断していただいたうえでご活用ください。

掲載情報は、できるだけ最新で正確なものを掲載するように努めています。しかし、取材後・掲載後に現地の規則や手続きなど各種情報が変更されることがあります。また解釈に見解の相違が生じることもあります。

本ホームページを利用して生じた損失や不都合などについて、弊社は一切責任を負わないものとします。

※情報修正・更新依頼はこちら

【リンク先の情報について】

「地球の歩き方」ホームページから他のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。

リンク先のコンテンツ情報は弊社が運営管理しているものではありません。

ご利用の際は、すべて利用者ご自身の責任で判断したうえでご活用ください。

弊社では情報の信頼性、その利用によって生じた損失や不都合などについて、一切責任を負わないものとします。